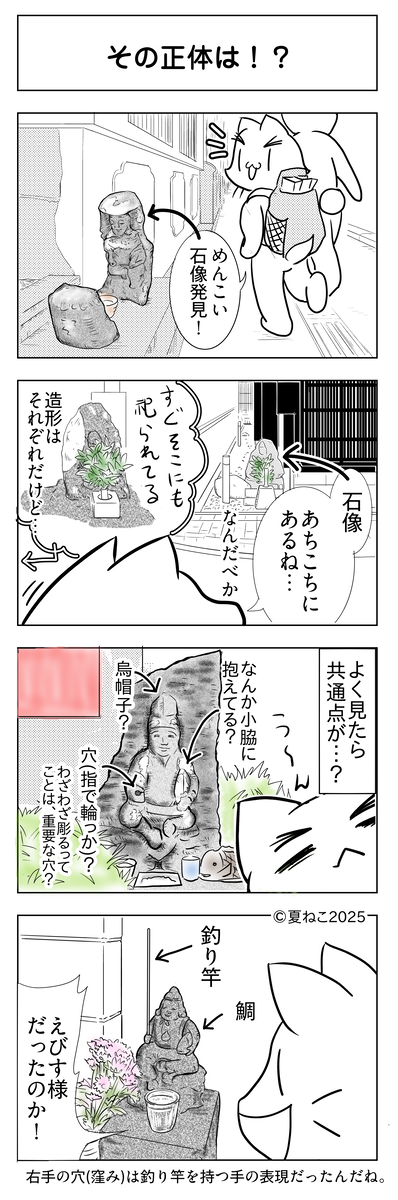

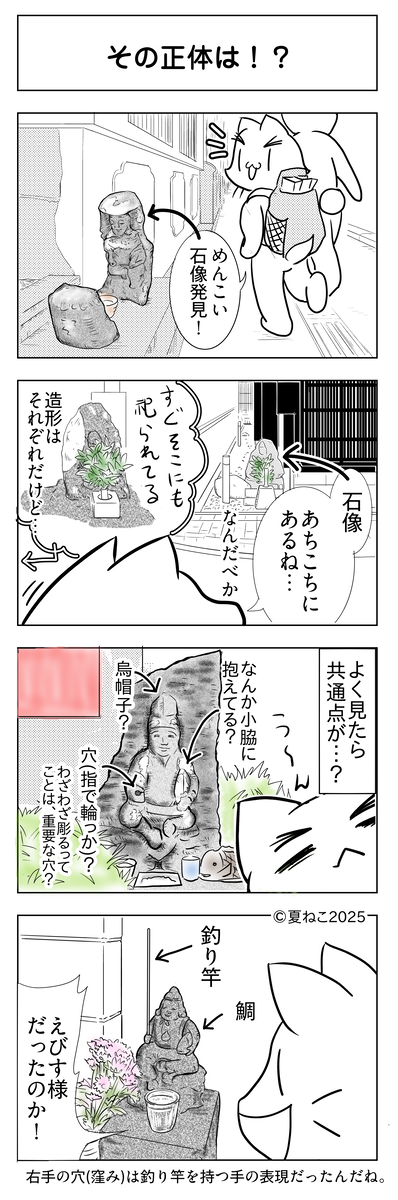

※めんこい(北海道弁)・・・かわいいの意味。東北地方でも使われているらしい。

羊羹屋さん巡りに熱中してましたが、

usayusadosa.hatenablog.com

我に返りまして、周りを眺める余裕が出てきました。

ふと、目に入った小さな石像。

ん? そういえば、今まで歩いてきた道沿いにもいくつかあったような?

お地蔵さんでないし、道祖神でもないし、なんだべかなーって思ってましたら、えびす様でした。

∞

現在、小城市内には130体以上のえびすさんが確認されているようです。すごい数ですね。

小城市の面積は約96㎢ですので、えびす人口密度は約1.4人/㎢です。

ねこさんが羊羹祭りのスタンプラリーで歩いた辺りは、えびす密度が高い場所の一つのようです。

2013年の「小城城下えびすウォーキング」の資料では、ほぼ同じ範囲にある40体のえびす像を紹介していました。それには載ってないえびす像もあったので、実際はもっと多いのだと思います。

ちなみに、ねこさんが見つけたのは10体ぐらい。大分見落としてます。

∞

えびす神は、もともと海の幸をもたらす神として信仰されていました。それが漁業だけではなく、農業や商業などの福神として全国へ広まっていきます。なので、えびす信仰が盛んな地域はあちこちにあるらしいです。佐賀県は、その中でもえびす像が多い地域として知られているようですね。

なお、全国一位は小城市ではなく、同じ佐賀県の佐賀市でした。

佐賀市のえびす像数は830体以上。佐賀市の面積は約431㎢ですので、えびす人口密度は約1.9人/㎢。

佐賀市の圧勝です。

ただ、小城市観光協会によると、佐賀市のえびす像も石工の里があった小城でつくられたものばかりとのこと。

小城は、一位の佐賀市を支える「えびす像の故郷」と言えるかもしれません。

∞

なぜ、小城市にはえびす像が多いのか検索してみました。

・佐賀藩主の鍋島の殿様が兵庫の西宮神社からえびす像を譲り受け、それを祀ったので庶民も真似をした。

・小城市城下町だった小城市は商家が多く、商売繁盛の御利益があるえびすさんを祀る風習があった。

・海運や長崎街道の旅の安全を祈願した。

・小城市の西のエリアでは丈夫な安山岩が産出され、石工も多かったため注文しやすかった。

などなどの理由が考えられるそうです。

∞

小城のえびす像ですが、それぞれ個性があり生き生きとしています。同じモデルを複写するように大量生産されたものではない魅力がありました。プロの石工が作った物ばかりではなく、庶民が手作りしたものもあるそうです。

彫った人や注文した人の様々な思い、願いの数だけ違いがあるのかもしれません。

どのえびす様も大切に祀られている様子がありました。

摩耗して顔立ちがはっきりわからない像や、補修の跡がある像はきっと年代物なのでしょう。

遙か遠い昔、願いを込めて鎮座させた人々は既に居ないけど、その思いを綿々と受け継ぎ大切にしている人たちがいる。

それはとても優しく温かい営みに思えます。

スタンプラリー形式のようかん祭り。

その方式だからこそ感じられた街の温もりでした。

*広告

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

昔ながらの小城ようかんは、糖衣で覆われているため、素手でつまんでも手が汚れません。

再訪したときは栄養補給に羊羹握って、えびす像巡りもしたいものです。

∞

参照ホームページ

「佐賀のまちかど恵比須さん」「おぎなう」「小城市観光協会オギナビ」他